東京にある私立高校の生徒からメールをもらいました。

かなり多くの生徒を東大に輩出している有名進学校です。

高2まであまり勉強せず、やっと重い腰を上げたそうです。

志望大学は東京大学。英語の勉強法をどうするかという内容で、

いつもどおりブログで回答します。

***********

東京大学文科3類志望です。

最近英語の勉強法に悩み、ブログを読ませていただきました。

中学に入ってから英数をほとんど勉強せずに、

高2の秋まで来てしまい運動会が終わり、勉強を始めたものの

英語だけ中々自分の勉強スタイルを確立できず、

苦手意識を持っております。今までは、センターレベルの単語、

『フォレスト』を読む、長文を沢山読むことをしていました。

(中略)

英語は木村先生の教材を利用し、学校の先生にも見てもらいながら

勉強しようと考えております。

模試の結果や英語の勉強をしている時の感覚的に、基礎をガッチリ

固めなくてはいけないと思ったため、

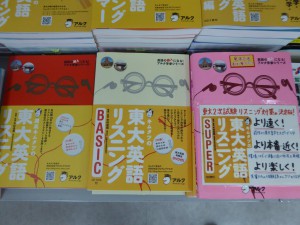

『東大基礎力マスター』を徹底的に行い『東大リスニングbasic』

『東大リスニング』、『東大リーディング』、『東大ライティング&

グラマー』を並行して行い、最後に過去問、『東大リスニングsuper』を

行おうと考えております。

時期は前から~6月、~9月、~3月と考えております。

部活は四月の大会で負けるまで続けます。高3では学校行事はございません。

間に入れた方がいい教材や時期についてアドバイスがあれば頂きたいです。

また塾に通わず勉強するときに気をつけるべきことなどありましたら

教えていただきたいです。

長文失礼しました。お忙しいとは思いますが、宜しくお願いします。

************

非常に好感が持てるのは、基礎を大切にしようと考えている点で、

この部分がなくて「高3だから過去問」とか言っている人よりも

ずっと伸びる可能性があると思われます。

彼の計画では10月から過去問と『東大英語リスニングSUPER』を

やるようですが、過去問はもっと後でもいいかもしれません。

というか、過去問は模試がわりに使うものなので、ある程度の

自信ができたら「どれぐらい取れるか」を計るために使います。

勉強するためのツールとして使うのはもったいない。

現時点でセンター試験のマーク模試は80%とのことです。

で、それはあまりにも低すぎるので、やはり基礎がぐらぐら

の状態であることがわかります。

センターの英語が160点しかないようでは東大の英語は手が

出ないのではないでしょうか。

それの最大の理由は基本的な知識不足です。

あなたの学校で使っている単語集や熟語集を活用すればいい

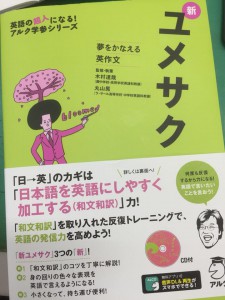

のですが、せめてセンターレベルの単語(『ユメタン①』の

レベルです)は100%つぶしておきたい。

そしてそれに関しては7月をめどに終わらせたいところです。

それとは別にコンビニなどで売っているようなハンディタイプ

の手帳を使って、自分だけの単語帳を作ることです。

長文や英作をしていて知らない単語や表現が出てきたら、

それを左ページに書き、右ページには訳や例文を書きます。

覚えられなさそうと思ったら、例文を添えるといいでしょう。

知識を増やすことでセンター試験レベルはがんがん点数が

上がっていきます。よかったら『ユメタン①』を見て頂き、

「発音と意味は最低でも全部知っている」自分を作ります。

さて、知識がついてくればじわじわと成績は上がっていくので

勉強が楽しくなります。でも知識だけで対応できないのが東大。

知識に基づいた知恵が必要となります。

その部分は一朝一夕には身に付かないのが現実です。

塾に行っても駄目です。

どうすれば付きますかと言われると「答えはない」と言うしか

ありません。あなたのこれまでの地歴や物理や化学などの教養

がモノを言います。

なぜなら!

出題されるのは英語で書かれた地歴や理科だからです。

比較文化が出題されたりイギリスの歴史が出題されたり、

数年前のリスニングでは物理や地学が出題されたりしました。

東大では小説が出題されることがありますが、英語で書かれた

小説ですので、日本語で書かれた小説がしっかり読めないと

英語で書かれたものが読めるわけがないのです。

その点でバランスのよい学習姿勢が求められます。

ただ、これは東京大学に限ったものではありませんけれども。

知識がないと点数は上がりません。

でも知識だけでも駄目でして、幅広い教養が必要となります。

教養には対策が効きません。時間がかかります。

できれば日本語でいいので、いろんな読書(書物でなくても

構いません。雑誌や新聞でもいいのです)をしましょう。

来春の合格通知をゲットされることを願っています。

今日もブログにおいで頂き、ありがとうございました。

知識がない知恵など考えられないのです。

知識がなければ知恵など働くわけがないからです。

でも知識があれば知恵が働くかというと、それは人によります。