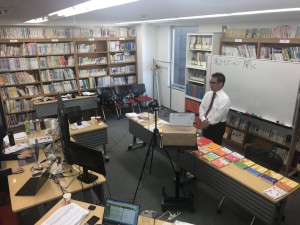

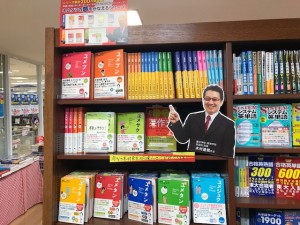

ジュンク堂書店那覇店さんで撮影した写真です。

こうして本を並べていただけるのは、ありがたいことです。

本を出しても書店さんに置いていただけないことが多いのです。

自分の本の棚を作っていただけるなんて、なにより光栄なことです。

夏目先生や太宰先生の専用の棚もないのですよ。

まったく足元にも及ばない木村の棚を作ってくださるというのは。

日本中の書店さんでこういう棚を作っていただいています。

お返しなどができないのですが、せめてイベント等をやらせていただいています。

そして僕の本だけでなく、いろんな本を紹介させていただいています。

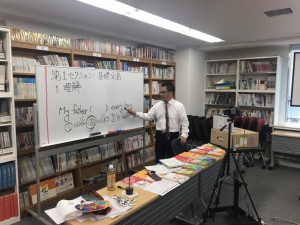

今はコロナの影響でイベントができずにいます。

終息すれば、またいろんな書店さんに挨拶に行き、イベントをもちかけようと思っています。

その折にはよかったらおいでください。

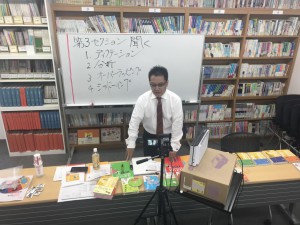

(ジュンク堂書店福岡店さんにて)

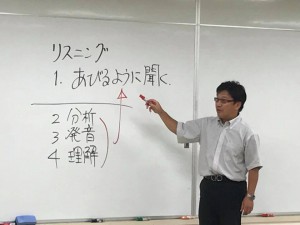

新型コロナウイルス感染症のせいで書店さんに行く人の数が激減しています。

今までは散歩をするために書店さんに行く人が多かったんです。

散歩をしている間に「お!これは面白そう」という買い方をします。

気がつくと買い物かごがいっぱいになっている・・・という具合です。

今年はそれができないので、大きい書店さんでさえもがらがら。

小さい書店さんにいたっては悲惨な状況です。

一方でアメリカ企業(amazon)はかなり儲かっているそうです。

僕は日本の書店さんを守る立場なので、アメリカ企業はほとんど使いません。

文房具を買うようなときは使っていますが。

(近くに文房具を売っているお店がないので)

こんなにどの都市にも大きい書店さんがあるのは日本の特色ですよね。

アメリカにもイギリスにもこんなにありません。

書店さんの存在はその都市の文化レベルの高さを表しています。

少なくとも各都道府県の大きい市に行くと、ほとんど必ずあります。

が、最近は日本の書店さんの数が激減しているんです。

20年前、僕が36歳だったときは書店さんが2万2296店ありました。

それが現在は1万1446店ですから、おおよそ半分になりました。

ちなみにこの1年間だと580店が閉店しました。

最近の若い人は本を読まないと言われますが、それは違います。

大人も読まないのです。かなり読まない。

買うとなると1点買いになります。この本が欲しいという買い方。

散歩して片っ端から買うというようなのではなくてですね。

だから、それならアメリカ企業でいいやということになるのでしょう。

再度書きます。

僕は日本の書店さんを守る立場にありますので、書店さんで買います。

だけれども買う側には買う側の意見があるのも重々承知です。

だから書店さんに皆さんが足を運びたくなるようなイベントができればと考えています。

新型コロナウイルスの終息後にはなりますけどね。

ブログにおいで頂き、ありがとうございました。

本をたくさん読む知的な大人になりましょう。