共通テストの英語を解いてみました。

解き始めたときの印象は「えらい簡単になったなぁ」でした。

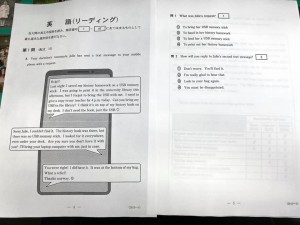

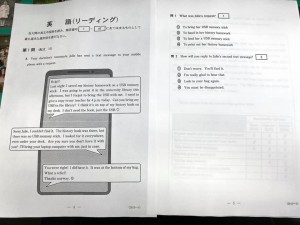

大問1はスマホやウェブサイトを読みながらの問題です。

ずいぶん前から出ているパターンの問題ですから対処しやすかったと思います。

大問2Aはイギリスのバンドコンクールの結果に関するもの。

これはセンター試験でも似たようなのが出ていました。

大問2Bはオンラインフォーラムのメールを読む問題でした。

これまた既存の模試では超頻出パターンですので、対処しやすかったはずです。

大問3もウェブサイトや学校のニュースレターを読んで答える問題です。

なんかワンパターンで、このあたりで面白くなくて心が折れました。

作問者はもっと考えて作問すべきですね。

1つの試験に2つも3つもメールやウェブサイトが出てくるのは如何なものでしょう。

試験そのもののクオリティーはあまり高くないなぁと思いながら解きました。

この時点で6題、読んで解いていたので、もう疲れてしまいました。

第4問、またまたメール。メールと使える英語はまったく別物です。

大学入試センターさん、ちょっと考えたほうがいいですよ。

出題パターンは試行テストや各社マーク模試とほとんど同じでした。

なので「うわ!ぜんぜん違う!」という感覚はありませんでした。

大問5はようやくまともな「長文」と呼んでもいい程度の文章。

でもまたまた「コンクール」に関する文章でした。

お腹いっぱいな感じ。作問サイドの偏りがありますね。

僕が責任者ならダメ出ししているところですが、問い方自体は問題ありません。

思考力が要る!というほどの思考力も要りません。普通の問題。

語彙レベルはセンター試験の長文よりずいぶん簡単になりました。

大問6はAとBに分かれています。

大問6Aはむしろ大問5とくっつけたほうがよかったと思います。

試験のレベルは(難易度は)まったく難しくありません。

大問6Bでようやく論説文(といってもかなり簡単)。

これも長いと言えば長いですが、レベル的には高2模試かと。

ぶっちゃけGTECのリーディング問題を解いているような感覚でした。

あるいはスタディーサポートの高2の問題とか。

気づいた点を列挙します。

●語彙レベルはセンターより簡単。『ユメタン①』が完璧なら簡単に解ける。

●分量は多いが、英語そのものはセンター試験より簡単になったね。

●SVやスラッシュなどを書きながらでないと読めないようでは最後まで終わらない。

●そもそも読む習慣がない生徒はいくら対策をしても最後まで終わらない。

●メールやウェブサイト系の問題が多くて飽きる。作り手に問題がある。

●情報処理能力が必要。その力は1年やそこらでは身につかない。

●思考力が問われると言っても、センター試験レベルの思考力で十分。

●量は多いが、問題数が多いだけでそれぞれの文章は長くない。

●じっくり考えないと意味がわからない語彙力は、語彙力ではない。

●ネットで流れているほど難しくもないし、突飛でもない。

●平均点は下がるかもしれんが、合格者の平均点は横ばいか上がるだろう。

大学入試センターなり文科省なりに1点申し上げたい。

試験そのもののクオリティーについてはどうお考えか。

メールだのウェブサイトだのオンラインだのの情報を与えて、読み取る問題が多過ぎる。

TOEICをイメージされたのかもしれないが、寄せ過ぎているのではないか。

これが「使える英語」や「実践的英語」だと勘違いされるのであれば、批判せざるを得ない。

生徒たちはメールを読みにアカデミアの世界に行くわけではないのだ。

メールもあっていい。ウェブサイトの読み取りもあっていい。軽いサービス問題として。

しかし、読む力を測る試験にするなら、かっちりした小説や評論を出題すべき。

今回の作問クオリティーは残念だけれども、あまり高くないと言わざるを得ない。

みんなが「共通テストになってよかった」と思える作問をお願いしたい。

さて、明日はリスニングについて書きます。

ブログにおいで頂き、ありがとうございました。

Yahoo!のトップに「英語難化!」と書いてあったので自分で解きました。

が、むしろ易化したんじゃない?と、イカを食べながら解いていました。